1. Theodore

Theodore se hizo muy célebre

debido al misterio que crearon las habladurías del pueblo. Unos decían

que la esquiva abuela Smith, que siempre mostraba un orgullo exacerbado

por su nieto huérfano, hacía magia negra porque en realidad el chico era

un zombi, ya que había muerto años atrás por culpa de la tuberculosis.

Otros, que le tenía hipnotizado por los

excesivos cuidados que le profesaba. Sea como fuere, muchos años

después, el alcalde tomó cartas en el asunto y llamó al Dr. Nugent,

nuestro médico que, tras las iniciales reticencias de la octogenaria,

consiguió al fin examinar a Theodore dictaminando que el chico,

simplemente, padecía de sonambulismo.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Purcell - March from Funeral of Queen Mary (versión de Wendy Carlos para la BSO de La naranja mecánica) (http://www.youtube.com/watch?v=YABw-ksikLA&feature=related)

2. La abuela Smith

Como Theodore quedó

huérfano muy pronto y hacía tiempo que el señor Smith había muerto en la

mina a causa de una explosión de grisú, la abuela Smith sólo tuvo ojos

para su nieto. Por ello, antes que el Dr. Nugent le dijese que el chico

padecía de sonambulismo ella, que no sabía nada de medicina, pensaba que

era cosa de las malas influencias del exterior, como las piernas de

Regina, la vecina adolescente de la casa de al lado, que mostraba cada

vez que veía a Theodore en el porche. Es por eso que la anciana trató de

evitar tal visión a su nieto, de ahí su sonrisa. Pero su gesto también

se tornaba adusto cuando era lo contrario.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Purcell - March from Funeral for Queen Mary (versión de Unto Ashes) (http://www.youtube.com/watch?v=FeoLEJd1TsU)

Cuando le conocí era tan delgado, tan poquita

cosa, y con ese bigote que se dejó para dar un aire de masculinidad a su

cara aniñada, algo que ni siquiera desapareció con las arrugas de la

vejez. Soñaba con ser escritor y en su tiempo libre se entregó a ello,

llegando a escribir casi cuarenta novelas hasta que murió el año pasado.

Pero no consiguió publicarlas, cosa que en ningún momento me extrañó

porque además de su escaso talento ¿a quien le podría interesar la

autobiografía, año por año, de un tendero y su mujer sin hijos, que

jamás salieron de su pequeño pueblo de Minnesota y en donde nunca pasó

nada fuera de lo normal? Pero aún así, fui feliz.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Ralph Stanley - Man of constant sorrow (http://www.youtube.com/watch?v=fLKltv26-00&feature=related)

Mis dos tías solteronas nunca soportaron la

rebeldía y las extravagancias de la tía Nina, su hermana pequeña, y

menos aún cuando decidió irse a surcar los mares con un marinero al que

conoció en Hamburgo meses después de marcharse de casa para ver mundo.

Mi padre, que era el único chico y quien mejor la entendía, decía que

siendo como era su carácter acabaría asfixiada en ese provinciano

ambiente pequeñoburgués donde vivían. Pero yo siempre me he preguntado

hasta que punto eran ciertas las historias de la tía Nina, si en

realidad no eran más que pura provocación hacia las tías, porque yo

sabía que ella se mareaba con sólo ver una barca a lo lejos.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Charles Trenet - La mer (http://www.youtube.com/watch?v=h2mk2hjgLwc&feature=related)

Cuentan que fue aquel día, tras asistir a una

representación circense que hizo Buffalo Bill en la ciudad, cuando el

tatarabuelo soñó por primera vez con las llanuras. Pero en aquella época

Baltimore era pequeña y las necesidades del modesto negocio familiar

fueron postergando sus intenciones, como también lo hizo el hecho de que

se cruzase el amor en su camino y le llevase finalmente a contraer

matrimonio y tener hijos. Es por ello que el tatarabuelo decidió

imaginarse sus aventuras. Y, para darles más credibilidad, lo hacía

vestido de explorador. Pero la magia no fue demasiado efectiva, porque

entre la tatarabuela, su hija y su nieta jamás hubo secretos.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Nick Cave & Warren Ellis - Song for Jesse (BSO de El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford) (http://www.youtube.com/watch?v=BfKgLX9aU10&feature=relmfu)

Cansado de las burlas a causa de su particular belleza y de su especial sensibilidad, el primo Casimiro decidió abandonar Cuenca y

hacer las Américas. Poco supimos de él, salvo por las escasas cartas que

recibimos a cuentagotas y en las que apenas contaba nada. Supongo que

no quería preocupar a la tía ya que me parecía adivinar por sus palabras

que no le iban bien las cosas. Años después, cuando regresó Artemio,

que ahorró un dinero trabajando como camarero en New York, nos dijo que

un día le pareció ver al primo cantando sobre un escenario. Fueron las

últimas noticias que tuvimos de él. Pero ahora ya da igual, porque la

tía hace tiempo que murió.

· Fondo musical para acompañar la lectura: David Bowie - The man who sold the world (http://www.youtube.com/watch?v=DuUhvgTiTzQ)

Mi padre, que pasó siempre desapercibido ante

los demás en parte por su profesión de detective privado, jamás pudo

imaginar el cisma familiar que sin querer provocó aquel verano cuando,

unos días antes, el Sr. Davis, jefe del supermercado de la pequeña

ciudad donde vivíamos, le contrató para que investigase al Sr. Lester

por sus sospechas de que éste se quedaba dinero de las vueltas. Las

escasas dotes en el arte del disimulo de mi padre hicieron que el

empleado se percatase de su presencia, el azar que su cámara cazase al

tío Jerry con una chica y su torpeza que la foto se cayese del bolsillo

de su americana momentos antes de la comida del 4 de julio.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Janis Joplin - Summertime (http://www.youtube.com/watch?v=X0B41tBTTko)

Desde que aprendió a tocar la flauta en el colegio, el abuelo no sólo tuvo claro que quería ser compositor, sino que se creyó un elegido. Por ello, cuando cumplió la mayoría de edad se marchó a Broadway dispuesto a revolucionar la música. Pero, como un día me contó la abuela, su talento sólo le permitió conseguir un puesto en una conocida compañía de seguros, en el piso 44 de un no menos conocido rascacielos. Sea como fuere, y tras muchos años pensando que el mundo estaba en su contra, el abuelo cambió de actitud cuando le ascendieron a jefe de departamento. Yo era muy niño y no entendía esas cosas, pero me di cuenta que, desde aquel día, nos hizo más caso a los nietos, aunque seguía desafinando al piano.

· Fondo musical para acompañar la lectura: George Gershwin - Rhapsody in blue (Versión piano solo) (http://www.youtube.com/watch?v=_kIpr6nSvjI)

El doctor Brossard y su equipo de médicos nunca

pudieron imaginar lo que era tener como paciente a un humorista hasta

el día que llegó Octave Fleuret. Algo que, en cierta manera, se

convirtió para ellos en un reto personal, porque sus ocurrencias eran

tan divertidas que los galenos, en pleno ataque de risa, apenas

acertaban a controlar su pulso, y lo que era aún más delicado, su

concentración. De ahí que el doctor Broussard aportase a la medicina

algo tan innovador como la anestesia, desterrando viejas prácticas como

dar al enfermo tragos de güisqui, ya que podría convertirse en algo muy

peligroso si aquel presentaba actitudes parecidas a las de Octave.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Pascal Comelade - Sense del ressó del dring (http://www.youtube.com/watch?v=9QcVncm1d5E)

Aunque mi mujer y yo siempre nos mantuvimos al

margen de todas esas cosas, nunca pudimos evitar el cariño que sentíamos

por el matrimonio Bishop, algo a lo que contribuyó el hecho de que eran

nuestros vecinos más cercanos. Sabíamos de sus dificultades por cumplir

su deseo de tener un hijo, algo que nunca sucedió a pesar de sus

plegarias y de las numerosas visitas a los médicos. Es por ello que, en

un momento extremo, decidieron adoptar a Timmy. Al principio todo

parecía ir bien, pero fuimos observando que el paso de los años hizo

mella en ellos, porque a medida que envejecían Timmy seguía igual que el

primer día que entró en su casa.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Eric Satie - Gymnopedie nº 1 (Aldo Ciccolini-Piano) (http://www.youtube.com/watch?v=xtB0xB182_Q)

Marguerite vio la gran oportunidad cuando a la

pequeña población donde vivía llegó un fotógrafo de Boston para hacer un

reportaje sobre la comarca. Como ella that never ame Charlie sabía de las virtudes de ese

nuevo invento y porque era consciente de que los rostros de sus padres,

como el suyo cuando era niña, eran ya imágenes borrosas en su memoria,

decidió pedirle al forastero que les hiciese un retrato para tener así

un recuerdo imperecedero. Su madre, pese a su invidencia, no puso

reparos ya que comprendía los deseos de su hija. Pero con su padre la

cosa fue más difícil por la simple razón de que tiempo atrás había

perdido un trozo de nariz en la serrería.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Charlie Poole with The North Carolina Ramblers - The letter that never came (http://www.youtube.com/watch?v=v3e4_TRxSYI&feature=relmfu)

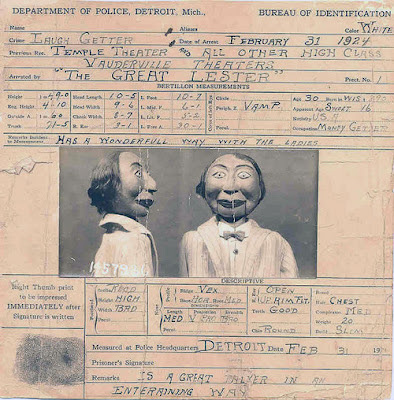

Hasta aquel fatídico día en el que Harry

Stradling hundió su carrera por propia voluntad, había sido uno de los

ventrílocuos más divertidos de Detroit. La popularidad que iba

adquiriendo su inseparable Lester le fue relegando a un discreto segundo

plano, porque el público estaba cada vez más interesado en pedirle

autógrafos al muñeco, como los periodistas en entrevistarle. Por ello, y

en su desesperación, aquella noche Harry hizo que Lester contase el

chiste más gracioso que se le ocurrió, provocando tal ataque de risa que

tres espectadores murieron de un infarto. La separación fue dura, pero

el alivio de Harry enorme, aunque lo perdiese todo.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Jelly Roll Morton - Creepy Feeling (http://www.youtube.com/watch?v=5dc7K2-OGRA&feature=relmfu)

Charlie

Smith y Michael Jones eran dos juerguistas que se entregaron en cuerpo y

alma a una desmesurada afición por las noches de desenfreno. Algo que

les hizo muy populares en la universidad de Delaware donde, como era de

suponer, se convirtieron en los alumnos más veteranos del campus. Pero

si hubo algo que les hizo célebres fue por idear una técnica que les

permitía prolongar más tiempo su estancia ante la barra de un bar. Sin

embargo, el método presentaba con frecuencia el mismo fallo y era que la

coordinación entre ambos podía verse afectada por una simple

descompensación entre las fuerzas de equilibrio.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Bunny (http://www.youtube.com/watch?v=p4F0U2Y350Y&feature=related)

No pudimos prever la reacción de la señora

Miklebust cuando aquel día, Bernt el cartero le trajo noticias de su

hijo Asgard quién dejó su puesto de pasante en una notaría de Bergen

para enrolarse en un buque mercante rumbo a los Mares del Sur. La

alegría por saber que su vástago seguía vivo no impidió su monumental

disgusto al que contribuyó la escasa imaginación de Bernt cuando la

señora Miklebust, que padecía de cataratas, le pidió que le leyese la

carta y éste, por evitar males mayores, no se le ocurrió otra cosa que

decir que su hijo se había convertido en jefe de una tribu indígena

cuando en realidad Asgard se dedicaba a otras cosas mucho más provechosas.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Hawaii Sang Me to Sleep, del film Hawaiian Nights (Albert S. Rogell, 1939) (http://www.youtube.com/watch?v=Rn8y0_kE3HQ&feature=related)

No sé si era por mi afición a las novelas del

Oeste, pero el caso es que quise convertirme en una leyenda. Como el

Oeste quedaba muy lejos de donde vivíamos, en la calle 39, decidí ser

gangster. Gracias a mi amigo Jack entré en la banda de Owney Madden.

Pero mis anhelos pronto se truncaron. Mi única hazaña me convirtió en el

hazmerreír de toda la delincuencia de Hell’s Kitchen. La pistola se me

disparó en el bolsillo justo antes de robar una licorería. Mi expulsión

me convenció de que debía dedicarme a otras cosas, y me hice portero del

Waldorf. Al menos, los guantes blancos me tapaban las secuelas, lo que

me ayudó a superar mi pasado “legendario”.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Coleman Hawkins, Benny Carter & Django Reinhardt - Out of nowhere (París, 28 abril, 1937) http://www.youtube.com/watch?v=mlgp4Y64D1I)

El de blanco soy yo. Y esa imagen es la única

que conservo de mi pasado, aquí, en el asilo en el que vivo desde hace

algún tiempo. La miro y me pregunto qué le sucedió a ese niño con

aspecto angelical para que se convirtiese en un ser irresponsable y

ególatra que, persiguiendo una quimera, convirtió la existencia de los

demás en un infierno. Supongo que ahora pago mis pecados con la soledad y

el desprecio que sienten por mí hasta los viejos con los que comparto

estas asépticas paredes. Ahora que me quedan pocos días de vida, mi

único consuelo es seguir mirando esta fotografía, porque me recuerda que

hubo una vez en que fui un buen chico.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Al Johnson - Where did Robinson Crusoe Go with Friday on Saturday Night (http://www.youtube.com/watch?v=cd9YPHuU8TM)

Cuando vi a Rebeca Sandler aquel día en la

tienda de su padre mis tripas dieron un vuelco. Después de provocar

varios encuentros casuales con ella, me armé de valor y tomé la decisión

de dar el gran paso. Cogí el poco dinero que ganaba como chico de los

recados en la farmacia del Sr. Stone y compré unos regalos. La espera se

me hizo eterna. Hasta que oí las risotadas de Vinny en la acera de

enfrente. Según me dijo, aún con los ojos llorosos, había visto a Rebeca

cogida de la mano del mentecato de Bob Wilson. Pero esa tarde no quise

entristecerme y, allí mismo, decidí compartir la caja de bombones con

Vinny que, dicho sea de paso, era mi mejor amigo.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Ted Lewis & Orchestra - When my baby smiles at me (http://www.youtube.com/watch?v=UoZ5AF6B9qc)

No puedo dar nombres porque mi familia, aún hoy

en día, no es bien recibida en el pueblo. Tampoco me gusta hablar mal

de nadie y menos si el culpable fue un pariente, pero el origen de todo

fue la gran afición de mi tío abuelo por las tabernas. Por extrañas

circunstancias llegó a ser alcalde siendo el suyo uno de los mandatos

más conflictivos que se recuerdan. Eso de tomar decisiones entre vapores

etílicos le provocó la animadversión de los vecinos. Sus ocurrencias

llegaron a tal grado de extravagancia que el pueblo salió en los medios.

Incluso dicen que el tío abuelo fue un personaje difícil para los

reporteros gráficos que pasaron por allí.

· Fondo musical para acompañar la lectura: Connie Foley - Wild colonial boy (http://www.youtube.com/watch?v=VDkqeG2MjmM)

En

la vida de Laurent Desmarais no hubo nada extraordinario salvo por lo

que le sucedió aquel día a finales de diciembre. Tal fue el impacto que

le causó que ni siquiera los médicos que le trataron pudieron hacer nada

por sacarle de su estado de catalepsia. Según cuentan, fue con su amigo

Lázare a ver un curioso espectáculo en el que dos hermanos presentaban

un aparato que proyectaba imágenes en movimiento. Dicen que cuando vino

aquella película de un tren llegando a una estación, el público se tiró

por los suelos ante el temor de ser arrollado. Pero, al parecer, Laurent

fue el único que se mantuvo quieto en su asiento.

(Foto: cortesía de Inma Cabezas)

· Fondo musical para acompañar la lectura: Cantina band, from Star Wars (piano duet: Martin Spitznagel & Bryan Wright) (http://www.youtube.com/watch?v=gNi2oxH37vo)

Al tatarabuelo Emmanuel también le entró la

fiebre del oro. Y ahí que, inconscientemente, por la cosa de prosperar,

dejó sola a la tatarabuela. Con su plato de metal adquirido en Bob’s

Store pasó varios años escudriñando los fondos del río Yukón. Y aunque

compartió con otros buscadores interminables noches de hogueras y

alcohol, acabó regresando al hogar cabizbajo y meditabundo. Algo que

sorprendió a la tatarabuela. Y a George O’Keefe, quien justo en ese

momento se disponía a entregarle un anillo de compromiso. Porque ella,

dada la ausencia de noticias, pensó que al tatarabuelo, posiblemente, le

habrían cortado la cabellera.

· Fondo musical para la lectura (por cortesía de Joaquín González): Mississippi Rag http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=jwzIkQcJoO4&NR=1

Nunca olvidaré aquel verano en el que mi

hermano hizo realidad su desmedida afición por los documentales de

Cousteau. Algo a lo que contribuyó la casa que mis padres tenían en la

playa. No les voy a contar los pormenores, porque necesitaría mucho

espacio. El asunto es que mi hermano quiso experimentar la sensación de

las profundidades y para ello dotó a su improvisado

escenario de una veracidad asombrosa. Hasta había peces de verdad. El

problema vino después. A los esfuerzos de mi madre por salvar la casa se

unió el monumental enfado de mi padre, no sólo era su despacho, sino

que sus libros de leyes se diluyeron como “lágrimas en la lluvia”.

(foto: cortesía de Carmen Muñoz)

· Fondo musical para acompañar la lectura: Ramones - Surfin' bird (http://www.youtube.com/watch?v=CVQfVtzFd4U)